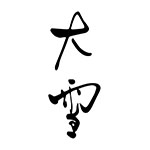

神無月

神無月跳んで帽子を掛けて子は 国東 良爾

神無月は陰暦10月のことです。陽暦に直すと1か月ぐらい遅くなりますから、歳時記では初冬の季語になっています。

この月は古くから、諸国の神々が出雲の国に集まって男女の縁結びの相談をするため、出雲以外の国には神が居ないと言われて、神無月と呼ばれます。でもこれは俗説で、元々は「神な月」の「な」は「の」の意味で、「神の月」だったという説もあります。

俳句では神無月に関連して、「神の留守」「神の旅」という行事の季語や、神を出雲に送るときの「神渡し」という風の季語もあります。想像を膨らませたイメージの季語を、現実生活の何かと結びつけて詠むことを俳句では楽しみます。

この句では帽子掛けに手の届かない子がジャンプして帽子を掛ける様子を捉えています。足りないものは工夫して補っているわけで、神さまがいらっしゃらない月を達者に暮らそうという心が感じられます。

冬の波

家中に絵を描きたし冬の濤 石井 洽星

家じゅうに絵を描いたら大変なことになります。クレヨンやペンで壁や襖や床に落書きをした子どもはひどく叱られるでしょう。

でも壁を壁画にしようと想像してみると楽しいです。壁と天井を花の絵で埋め尽くしたら毎日が明るく過ごせそうです。柱と壁に中世の街角を描いたら、異国を旅しているような気分が味わえて、その部屋に入るたびにリフレッシュできるかもしれません。

この句の作者はどんな気分だったのでしょう。「冬の濤」ですから、冬の怒濤を見ているうちに心に湧き上がってくる激情があったのではないでしょうか。それを表現するには、画用紙やカンバスでは収まりそうにない、だから家中の壁や天井が必要だと思ったのです。寒気の中で小さく縮こまっていない、大胆な発想がいいですね。

枯芒

枯芒とことん風と語り合ふ 藤沼 花代

「枯芒」は花穂も葉も茎も枯れた芒で、「枯尾花」とも呼ばれます。河原や野原にからからに乾いた芒が群れている風景がありますね。日が差すと光りますが、曇った日に風が吹くと哀れさがつのります。枯芒に人生の侘しさや儚さを託して詠まれた句が多いのも当然でしょう。

でもこの句の枯芒は決して風のなすがまにはならないようです。「風と語り合ふ」には、風に従ってなびくけれども、芒らしさを失わずにいたいという意志が感じられます。枯れきって、失うものが無くなったからこそ得た力とも言えるでしょう。寒い河原に行って枯芒をじっと見つめていて生まれた句ではないでしょうか。作者も枯芒ととことん語り合ったのです。