六月

六月の氷菓一盞(いっさん)の別れかな 中村 草田男

六月と言えば梅雨雲に覆われるうっとうしい月だと思われがちですが、暗いことばかりではありません。雨に洗われた青葉を窓ガラス越しに眺め、雨音に耳を傾けてゆったりとお茶を飲んだりすることができる、落ち着いた時節とも言えるでしょう。

この句も美しい六月が詠まれています。「氷菓」は「ひょうか」と読み、アイスクリームやシャーベットのことを言っています。「一盞」の「盞」は「さかずき」です。アイスクリームを盛るときの、浅くて小さい容器ですが、それを盞という語で表したのです。六月の或る日、青年がアイスクリームを食べながら友人と話をして、別れの時を惜しんでいるという場面です。明るい喫茶店のちょっとしたひととき。「氷菓」「一盞」という音読みの響きが、知的で清潔な青年の態度を想像させます。

氷菓も季語ですが、季重なりではなく、まだ暑くない頃の氷菓という点が大事で、六月がこの句の季語と言えるでしょう。

箱庭

念のため箱庭の中までさがす 吉田 瞳

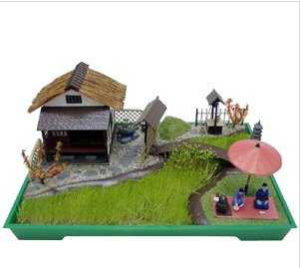

箱庭は江戸時代に流行した一種のジオラマです。浅い箱に土を入れて小さい草木を植え、小石を敷いたり、小さな灯籠や橋を架けたりして、庭園の模型を作って楽しむのです。近年はあまり見かけなくなりましたが、東京の下町の路地を歩いていて、凝った箱庭を見たことがあります。俳句では、涼を呼ぶものとして夏の季語になっています。

この句の作者は何を探しているのでしょう。箱庭に紛れ込みそうなものと言えば、指輪とか、小さな鍵とか、飴玉でしょうか。でも、絶対に紛れ込みそうもない物を探しているのかもしれません。眼鏡とか携帯電話とか、書類とか。何が何でも見つけようと向きになって探し、箱庭まで覗きたくなったというのです。箱庭が上手に出来ていて、ほんとうの暮らしの続きがそこにあるように感じたのではないでしょうか。

探していた物が、まさかと思う場所から出てきたという経験のある人は大いに共感したくなる句です。

夏椿

夏椿さらりと貧を語りたる 竹内 悦子

俳句で「夏椿」と言うと、沙羅の花のことを指します。沙羅はツバキ科の木で、六月ごろに白い花が咲きます。白い花びらの中に黄色い蕊があり、椿に似ているので夏椿とも呼ばれるのです。釈迦の伝説に出てくる沙羅双樹はこの木ではありませんが、その木と間違えられたことから沙羅という名がつきました。小ぶりな花の姫沙羅もよく見かけますが、夏椿と同属別種の木です。

この句は自分の貧しさを語った人のことを言っています。いま現在の貧しさを言ったのか、昔を思い出してのことかは分かりませんが、貧しいことを口に出すことには少しためらいを感じるものです。でも、貧しさは決して恥じることではないと思い、また聞いている人も同じように受け止めてくれると信じたからこそ語ったのです。その人の言葉も姿も、すがすがしく美しかったことでしょう。そのすべてを思わせるのは夏椿という花の気品です。