雨水

低く出づ雨水の月のたまご色 岸 さなえ

二十四節気の一つ雨水は「うすい」と読みます。立春が過ぎて厳しい寒さが遠のき、空から降るものが雪から雨になり、氷が溶けて水になる頃という意味で、今年は2月19日でした。

この句は雨水の日に、月の色を見てたまごを連想したというのです。月の色は大気の状態や昇る高さによって異なって見えます。一般的に、天心の月は白っぽく見えますが、低いときには黄色く、出たばかりの月は赤く見えることが多いそうです。

寒気が緩んできて戸外にいるのも楽しくなった頃、夜空にお月さまが出ていて、嬉しくなったのでしょう。真冬の月の冷たい表情ではなく、どこか温かみを感じたのではないでしょうか。たまご色という親しみやすい言葉にその気分がよく出ています。

囀

囀の中に神父の祈りあり 古宮 寿子

春になると、木の梢から鳥の声が美しく聞こえてきて、思わず足を止めたくなることがありますね。あの声は鳥のラブソングです。繁殖期の雄鳥が求愛のために鳴いているのです。その鳴き声を俳句では「囀(さえずり)」と呼んで、春の季語になっています。

掲句は礼拝堂の中で神父が祈りを捧げていたとき、窓の外の囀りが聞こえてきたという場面でしょう。祈りの声に鳥の声が加わったのです。ところが句では、囀りの中に祈りの声があると、鳥を主体に表現されました。それによって、鳥の世界に人間がお邪魔しているといった場面に変わり、夢の中のような、メルヘンのようなイメージに膨らみました。

鳥も人間も一体になって春の到来を喜び、創造主への感謝を捧げているという心が伝わってきます。

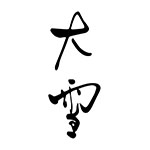

蕗の薹

ところ得ておのれを得たり蕗の薹 村越 化石

蕗の薹(とう)は春の蕗の花茎のことです。春の初めの頃、日当たりの良い土手や、林の中の日溜りに、もっこりと薄黄の頭をもたげている蕗の赤ちゃんです。花が開かないうちに摘んで、蕗味噌にしたり天ぷらにしたりすると、ほろ苦さを味わうことができます。「薹」の字が難しいですが、野菜類の花茎の意味で、「薹が立つ」という言葉はここから来ています。伸びすぎて美味しくなくなる、すなわち盛りが過ぎるという意味になります。

この句は蕗の薹が思わぬところに出ているのを見て、自分のことを振り返ったのでしょう。人間は自分の居場所を見つけることによって自分を確立して行くことができるということを思ったのです。

作者の村越化石さんは中学生の頃に発症したハンセン病とその後遺症で病と闘った生涯でしたが、優れた俳句を数多残し、「魂の俳人」と呼ばれました。