白露

白露の日神父の裳裾宙に泛き 桂 信子

白露(はくろ)は二十四節気の一つで、今年は9月7日に当たります。

白露を「しらつゆ」と読むと「露」を美しく表した言葉になります。露は大気中の水分が気温の低下によって結露したもの。秋の朝に、草木に降りているのがよく見られますね。「露」は秋の季語、「朝露」「露葎(むぐら)」「露けし」などと句に詠まれます。したがって「白露」という二十四節気も露の降り始める季節という意味があるのです。

この句は神父の服の裾に注目しています。「裳裾」は衣の裾のことです。神父の着る衣装にはいろいろあるようですが、この句はスータンと呼ばれる黒い衣でしょうか。足首のあたりまであって、歩いて行くときに靴が見え隠れしているのでしょう。やや大股で、裾の辺りがゆらめいている。その様子に爽やかさを感じたのでしょう。「地に着かず」と言わず「宙に泛(う)き」と詠んだために、軽やかさが表現されました。草の露に少し濡れつつ歩いて行ったのかもしれません。

「テトラの徒然日記」から写真をお借りしました。ありがとうございます。

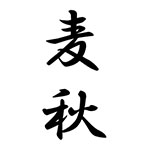

秋入日

秋空の一族よびて陽(ひ)が帰る 飯田 龍太

秋空が季語ですが、この句は秋の太陽が沈んでゆく様子を描いているので、秋入日を季語としたほうが良いと思いました。夕方、西の空の夕焼を見て、息を呑むほどの美しさだと感じることがありますね。空や雲や山、海、街などを赤く染めて、神々しいほどの空の造形に、大きな宇宙を感じることがあります。

立ち尽くして見ていると、間もなく色が消え、光が消えて、一楽団が遠ざかってゆくかのように終息し、やがて夜の闇が訪れます。それを飯田龍太は「一族よびて陽が帰る」と表現していて、なるほどと思わせられました。

この句については「遊び呆けていた太陽の子達が、いっせいに母のもとへ戻って、その懐に抱かれてゆくようだ」と龍太自身が解説しています。

夕空は寂しいものですが、太陽の子達がまた明日の朝、訪れてくれることを思わせる明朗な詩情のある句だと思います。

秋桜

コスモスを旅して十日雲を見て 鳴戸 奈菜

コスモスを旅するとはどういうことかと思われるかもしれません。この「を」は俳句独特の言い回しだと言っても良いでしょう。ここには「コスモスの中を」或いは「コスモスを見ながら」という省略が含まれているのです。

どこかへ旅行に行って、行く先々でコスモスを見た、ちょうど十日の旅行だった、という意味に受け取れる句です。

けれども、実際に旅に行かなくてもいいのです。通勤の途中でコスモスを見かけた、近所を散歩しているときにコスモスを見かけた、ということでもいいと思います。コスモスの花には旅情が感じられるので、十日ほどの間、コスモスを見るたびに旅の心になった、と受け取ることにしましょう。この解釈を促すのは下五の「雲を見て」です。コスモスと共に風に吹かれるとき、人は空に流れる秋の雲を見る。そして旅情も味わいます。そうして、またとない秋の風情をたっぷりと味わう十日間だったということではないでしょうか。そう解釈すると、普段の通勤の景色もひと味違って見えてきませんか。