小暑

小暑かな佃煮選ぶ佃島 田中 風見子

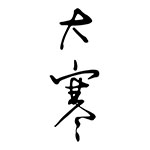

7月には小暑と大暑の二つの二十四節気があります。初めに来るのは小暑で、今年は7月7日が小暑に当たります。

本格的な暑さの入口という意味の小暑ですが、日本列島は北海道を除いて梅雨雲に覆われています。雨が多く、梅雨明け前の集中豪雨に襲われることもありますね。

でも、「今日は小暑だ」と意識することで、猛暑への心構えができそうです。

この句は佃煮の発祥の地、東京の佃島で詠まれています。作者は老舗の佃煮屋さんで佃煮を選んでいて、ふと小暑だと思ったのでしょう。暑さで食欲がなくなりやすい季節なので佃煮を買っておきたいと思ったのかもしれません。

佃島は7月13日から15日、佃小橋で念仏踊りという盆踊りがあります。8月に入ると住吉神社の例祭もあって、どちらも江戸の情緒を味わうことができます。

-300x225.jpg)

住吉神社

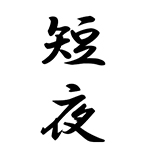

蠅叩

人類はやくかいなもの蠅叩 大木 あまり

「やくかい」は「厄介」です。厄介という言葉は、普通は面倒な仕事を頼まれたときなどに使います。ところがこの句では人類が厄介だと言っているのです。変な句だと思われるかもしれませんが、どのように厄介なのかは季語の蠅叩きに暗示されています。

最近は蠅が家の中を飛ぶようなことが少なくなりましたが、ひと昔前は都市部でも蠅が多かったので、一家に一つ、蠅叩きがありました。茶の間の柱にかかっていて、蠅が来るとバシッと叩いたものです。

当然の行為と思われがちですが、蠅もこの世に生を享けた生き物という意味では人間と同等のはずです。それを叩いて、一瞬にして蠅のいのちを奪ってしまうのです。

地球の歴史を俯瞰してみると、現在は人類の時代と言えるでしょう。けれど人類は驕っているのではないか、と作者は考えたのです。

地球上から戦火が絶えない現実を思うときにも、人類は厄介なものだと言えそうです。

山内屋商店様から写真を提供いただきました。ありがとうございます

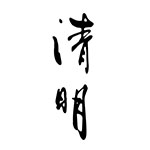

蓮

天穹の広きを称へ蓮咲く 舟越 彬

「てんきゅうのひろきをたたえはちすさく」と読みます。

「天穹」は大空のことで、空が弓の形のようにもり上がっていることをイメージさせる言葉です。

蓮の花が咲く頃となりました。青青とした大きな葉の間からすっと花柄が伸びて、紅や白の大きな花が開きます。蓮池に行くと、濁った水の中から、なぜこのように気高い花が生まれるのかと不思議に思うほどです。

この句では、蓮の花は天穹を称えて咲いていると捉えました。確かに、蓮は花びらを空に向かって広げますから、空と蓮の関係を見事に言い止めたと言えるでしょう。

さらに、「広きを」と言ったことで、天穹が無限であることを想像させ、蓮が時空を超えた存在として光輝を放っているとも思わせます。

風にたゆたう蓮を見ながらゆっくりとした時間を過ごすこともリフレッシュになりそうですね。