弁理士の華麗なる変身

アメリカの裁判では、裁判の公開前にディスカバリーという全ての証拠を開示することが必要で、その膨大な量の証拠をレビュー(証拠確認)するのに多くの人手と多大な時間を要している。この作業を行うのに数億円の費用がかかっていた。これをe-ディスカバリーというデジタルソフトを使って解析すると、弁護士1人でこれまでの500人分の仕事をこなすことができ、150万件の文書をわずか数日で解析した。

しかも、かかった費用は1千万円以下だったという記事が2011年のニューヨークタイムズ紙に載った。これまで数億円かかっていた証拠の分析を数10分の1の費用でできることを明らかにしたのだ。

さらに1980年から90年代に人手したレビューをe-ディスカバリー・ソフトを使って再分析したところ、人間の精度はわずか60%だったという。人間は疲労する、目も怪しくなり、見落とすことにもなる。弁護士の世界ですらコンピュータとはすでに勝負にならない状況になっている。

法曹界においても多くの弁護士や助手、パラリーガル(弁護士秘書や法律事務員のこと)たちが失職する日がひたひたと迫っている。

このような状況の中で、特許事務所に勤める弁理士や企業に在籍する知財部員という職業はどうなるのか、そして、次の時代にどのように華麗なる変身を遂げなければならないのか、それを考えてみよう。そして、他の職業や職種においてもきっとヒントになることと思う。

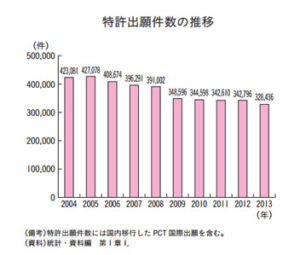

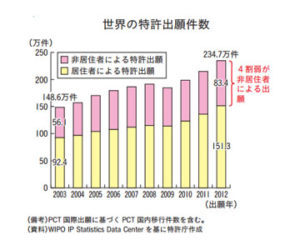

前回、2030年の特許の出願数が300万件になると記したが、2014年の日本の出願数は32万6千件で、世界全体では235万件ほどだ。次の2つの図を見て欲しい。2004年から日本と世界の出願件推移を示す図だ。

世界の出願件数は伸びているのだが、日本の出願件数は年々減っている。このような状況でモノ作り日本とこれからも胸を張って言えるのだろうか、心配だ。

2008年のリーマンショック以後の不景気により、企業が経費削減を大きな理由として出願数を減らしてきたことによるのだが、その中でも特に韓国や中国メーカーの厳しい追い上げで家電メーカーの減少幅が大きい。

不景気のせいで減ってきているのは理解できるが、それがどうして人工知能が出現してくると、300万件もの特許が出てくるのだろうか。現状の10倍だ。

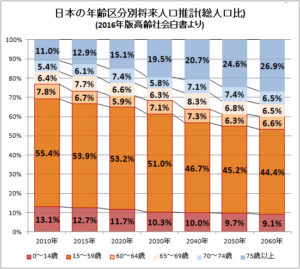

日本の特許出願数を300万件と予想したが、世界全体では2000万件に達するかもしれない。その予想の根拠だが、年齢別人口図を見て欲しい。

2030年の人口は今より1100万人少ない1億1600万人。このうち15歳から65歳までの労働人口は6500万人くらい。それで、この労働人口のうち200人に1人が年に1回発明し、特許を出願したとすると、325万という数字になる。だから、特許の出願件数が300万件というのはまったく不可能という数字ではない。

では、2030年の弁理士や企業に勤める知財部員は、この数字を根拠に将来ともに安心していられるのだろうか。

2030年は今から13年後だが、特許出願される300万件の内ほとんどは、人工知能が書いている。だから、今のような弁理士や知財部員の必要性はかなり小さくなっている。まったくのゼロ人になっていることはないだろうが、今の半分以下になっている。

もしかしたら3分の1とか5分の1、ひょっとしたら大企業でも数人もいれば十分なのかもしれない。発明者や研究者が直接人工知能の特許作成ソフトを使って、特許出願する場合が多くなるからだ。そして、この流れは止められない。

こうした中でも生き残った弁理士や、知財部員は何をどのようにして華麗に変身したのか、その秘訣は何だったのか、それを探るために、企業や研究機関で新しい研究を始めるところから順を追って考えてみよう。

これまでの検討会のメンバーは研究者や開発者、事業化を前提にした企画部員と知財部員であり、これは「三位一体活動」と呼ばれていた。

これからは三位一体プラス、生まれてくる新製品のビジネスをスムースに進めるために営業の人たちと、今までまったく参加することがなかったメンバーとして人工知能ソフトを駆使するエンジニアが加わる。

このエンジニアは人工知能の発達による新しい職種ともいえるが、これまでの特許調査員が人工知能を自在に操ることができるようになった人たちで、華麗なる変身を遂げた人たちの中の一人だ。

さらに、製品によってはデザイナーも参加することもあるだろう。その会議の中から生まれた意匠や商標をビジネスの開始に先駆けて権利を取得し、『知財コンプレックス』を構築していく。

バーチャルな空間でメンバーがそろったところで、企画部員や営業から上がってきた事業戦略上の重要テーマ、既存製品の問題点や課題、場合によっては研究者が思いついたテーマなどが議題となる。この最初の課題を提出する段階は、バーチャルな空間を除けばこれまでと大きな違いはないが、開発のスピード化、研究の効率化を図るためにこの事前会議がこれまで以上に重要となる。

これまでなら提出された課題や問題点に対して、研究員が悩み苦しみながら解決する方法や手段を考え研究し、提案していたが、これからのメンバーには人工知能を自在に操るエンジニアが参画している。人工知能は、世界中の文献に記載されたデータや過去の社内に蓄積された成功例や失敗例を含め、デジタル化されている。これらのデータを再構築して、解決策を提案してくれるだろう。

そして、人工知能から提案される解決手段は多種多様で、ヒトでは思いもつかないような方法まで含まれる。その中には大発見や画期的な方法も存在するかもしれない。もちろんすべて新規な方法ばかりだ。しかしこの中には人にとってまったく意味のないこと、人に害をなすもの、犯罪につながるようなやってはいけないことも含まれている。人工知能から提案された内容を吟味することが、このメンバーの重要な使命になる。

これらから取捨選択をするとき、開発メンバーはその時々の社会常識、倫理観、哲学や宗教観、そして何といっても機械的でなく『人間的』であることが求められる。そして、美的であり音楽的な芸術的センスが重要な判断材料になるだろう。これからの発明者や科学者、開発部員に求められる素養は、こういった人文科学系の教養と、人間性の本質に基づく感性だ。

これは新製品を開発するときの小さな仮想のドラマではあるが、大企業でも中小企業でもモノ作りをしているあらゆる業種のどこの職場でも見られる当たり前の風景となるだろう。

換言すれば、集まったメンバーのセンスと製品開発のスピードが重要であり、企業規模の大小では決してない。

このように展開すると、開発期間は大幅に短縮され、さらにこれまでのような企業内の知財部員や特許事務所の弁理士の役割は大きく減少することになる。

華麗に変身するために

ところで話は変わるのだが、特許事務所ってどのような職場なのだろうか。

通常見られる事務所の風景は、みんなパソコンの前にきちんと座って特許明細書を書き、権利化するための業務を黙々とこなしている。寡黙に仕事をすることが性に合った人たちが集まっているという職場で、世界中を見回してもこの状況はほぼ共通している。

発明者と意見交換する時間帯もあるが、多くの時間は一人でする孤独な仕事だ。極端な言い方をすると、事務所には来ているが三方を仕切り板で囲まれた中でひとりで仕事をしているようなところだ。誰にも命令されず、こつこつと仕事をすることが苦にならない人には向いている。グループで話し合いながら一つの仕事を成し遂げるということはほとんどない。高度な専門職のひとつといえる。

それで、人工知能の弁理士ソフトができたら弁理士の価値ってどうなるのだろうか。

公益社団法人知財登録協会の玉井誠一郎会長(兼)理事長は来るべき時代の弁理士業務について次のように述べている。

――今後AI(人工知能)の知財分野への応用が始まり、出願系業界(弁理士等)の仕事の90%が置換され、品質及びコストの大幅改善が図られるでしょう――

黙々と特許明細書を書いているだけの弁理士の価値はなくなっているだろう。黙って書くことなら人工知能はキーボードもたたかないし、ミスタイプもしなければ、特許法に触れることもなく完璧だ。

人工知能社会に必要とされる弁理士について考えてみよう。

2つ目は、人工知能から提出された幾つかの明細書の良し悪しの判断ができ、発明者にどれを出願すべきか、もしくは出願の順番を提案できる弁理士。

3つ目は、創出してきた発明を戦略的に権利化、保護し、発展可能な特許明細書の内容に仕上げることができる弁理士。

4つ目は、新しい技術を多方面の攻撃から守るために複数の特許(特許網と言う)を作成し、意匠や商標を含む知的財産コンプレックスを形成することにより知財の城壁を作り、他社からの侵入を阻止できる弁理士。

5つ目は、取得した特許を戦略的に活用できる弁理士。

さらに付け加えるなら、6番目に模倣品や模倣業者に対して断固たる態度で臨み、戦うことができる弁理士だ。弁理士は基本的に権利者の権利を護ることが重要な業務だ。

これら6つの事柄の重要性はケースバイケースになるが、一般的に重要なのが最初の1つ目と4番目だ。

これから期待される弁理士像はパソコンに向かって黙々と仕事をこなすだけでなく、発明者や企画開発の人たちと一緒になって仕事ができる人ということになる。

発明者と意思疎通しながら質問や議論ができ、真のコミュニケーションが図れる弁理士だ。

次にこれから望まれる特許事務所の要件をまとめてみよう。それは、

1つ目は、発明者との会議は、これまでと違ってその様子は一変する。VR(Virtual Reality、仮想現実)やAR(Augmented Reality、拡張現実)、MR(Mixed Reality、複合現実)を活用するようになる。こういったことができるバーチャルスペースを有する環境を整えることが必要だ。すでにスマートフォンやプロジェクターを使ってのVR会議は可能になっている。今利用されているテレビ電話は過去のものとなっているだろう。

こうなると国内はもちろん外国の弁理士の知恵をも容易に利用することができる。逆に日本の弁理士が世界で活躍することも可能だ。

2番目は、明細書を作成する作業は、基本的に人工知能が行うことになるので、弁理士は発明者の意図することを聞き出せるコミュニケーション能力や、さらには発明者が気付いていない『技術の本質』や『真の発明』を見いだし、提案できるかが重要になる。これらのセンスや能力を開発し、養成する教育プログラムを提供、常備することが極めて重要になる。

世界がフラット化する中で、弁理士も特許事務所の同様に、優秀な多機能人間が求められるのだ。

しぶとく生き残る調査部員と退場する翻訳家

調査部員と翻訳家の現状を見てみよう。

先ず調査部員だが、世界中に保存されている科学文献や特許文献の多くはすでにデジタル化され、科学文献データベースや各国の特許庁のデータベースに蓄えられている。調査部員は、これらのデータから必要とする情報を種々の手段を用いて抽出してくる。今後こうした行為は、人工知能が得意とするところで、蓄えられたビッグデータの中から瞬時にして取り出してくれる。かなり古い文献でもデジタル化作業は順次進みつつあり、現状においてすでに問題のないところまできている。

日本、米国、欧州はもちろんのこと、韓国や中国においても特許のデジタルデータベース化は数年前とは比べようがないほど進んでおり、デジタルデータベース化は今では90%に達しているそうだ。

決められた範囲から最適な情報を選び出すことは、人工知能が最も得意とするところだ。だから、これまでのような調査部員は姿を消している可能性が大きい。

それではこれからの調査部員はどう変身すればいいのだろうか。なす術もなく社会から消えていくのだろうか。

調査部員が、しぶとく生き残るための答えは上記した中にすでにある。

それは、上司や企画部員が提案してきた技術が、真の発明でない場合が往々にしてある。単なる思い付きやアイデアである場合がそれだ。上司や企画部員は思い込みがある分、真の発明とこれまでに知られた発明との境が見え難くなっている。だから、人工知能調査ソフトを生かして迅速にいち早く既存の情報を企画部員や研究者に伝えることだ。これまでの経験を通しての勘も含めたスピーディーな対応が重要となる。そのためには、人工知能調査ソフトを駆使できるエンジニアに変身することだ。

提案者がアイデアを出した段階で、その思い付きが有効であるのかを判断できる情報、さらに発明そのものを高度に昇華させる方法、そしてそのアイデアで気が付かなかった新たな使用分野までを直ちに提供することだ。

繰り返しになるが、今までのように発明が出され、その後調査の依頼書が回って来てから調査するような従来のやり方ではまったく通用しないし、今後生き残ることはできない。研究や調査においてもこれまで以上にスピードが要求されるからだ。常に発明者に寄り添い、議論しながら最新情報やアドバイスを与える能力が必要になる。

次に特許や科学文献などの翻訳の話だ。

文学系の翻訳家と技術系の翻訳家がいるが、今回は発明関連だから技術系だ。

小説や詩などの翻訳は文章や文脈、その国の文化や感情表現の違いにより微妙な言い回しなどに注意しながらの翻訳になる。そのため対応する単語や用語がいろいろあるだろうから、翻訳家の語彙力やセンスが重要となる。だからすべての文章を人工知能が最適に翻訳するのは難しいだろう。それでもとりあえず、最初の翻訳を翻訳機にしてもらって、その後人間の翻訳家がその文章をチェックし、修正するということになると思うが、それもケースバイケースということになるだろう。

一方、技術系は科学用語が難しく、しかも文脈を理解するのも困難といわれていた。ところが、これまでの多くの外国語文献とそれを翻訳した日本語の文章をビッグデータから抽出し、比較しながら、翻訳すべき文章の対比を行うことができるようになった。2030年までにはかなりの精度で適切に翻訳することができるようになっているだろう。

ヒトがすることは、人工知能が翻訳してきた文章の最終チェックぐらいになる。

ところが、技術系の文章は微妙な言い回しがない分、単純だ、ともいえる。最終チェック者は翻訳家ではなく、開発者や発明者ができる。今だって、最終確認は発明者が行っている。だから技術系の翻訳家はいなくなるだろう。

[コラム 8]

人工知能とガチンコで勝負した職業がすでにある。それはチェスや将棋、囲碁のプロ棋士たちだ。彼らは幼少期から天才と呼ばれた人たちだ。

人工知能は、チェスには1997年、当時の世界チャンピオン、ガルリ・カスパロフに勝った。将棋は2013年に第二回将棋電王戦でのプロ棋士5人に対し、4勝1敗で勝利し、2015年、第一期電王戦で山崎隆之叡王を2連勝で退けた。そして、この同じ年に情報処理学会が「トッププロとの対戦は実現していないが、事実上、ソフトはトップ棋士に追いついた」と宣言した。このトッププロとは羽生善治三冠(46歳)と渡辺明竜王(32歳)、それに佐藤天彦名人(28歳)のことだろう。

人工知能が完全情報型ゲームの世界で人間の能力を次々に凌駕していく姿は、人工知能の開発者を除くと必ずしも快いものではなかった。将棋を愛好するわたしも、何となくだが忸怩たるものを感じている1人だ。

しかし他方では、人工知能はすごいぞ、人間を超えるかも知れないと感じている人もいるのも事実だ。このような状況を自分たちにとってプラスと捉える人と、恐怖と感じるかは個人によっても、その状況によっても異なるのだろう。

誰よりも強いことを誇りとしてきた天才棋士たちは人工知能に負かされた後、棋士としての存在価値を深く自問自答し、世間のファンからもその存在理由を問われることになる(注1)。

明確に言っておかなければならないが、このことはチェスや将棋、囲碁というゲームの世界だけではない。ありとあらゆる業界や職業で今後起きうる共通する事象であり、全人類に突きつけられた息苦しい命題であるということを肝に命じるべきである(注2)。

山崎隆之叡王を倒した将棋ソフト「ポナンザ」の開発者、山本一成氏と下山晃氏が求めるものは、人間らしい思考をもったソフトを開発することだという。そうであるならば、将来、この棋譜は人間同士が指したものなのか、人間と人工知能が指したものなのか、まったくかわからなくなるだろう。これは鉄腕アトムやドラえもんを愛した日本人発明家ならではの発想なのではないだろうか。

ところで、人間の叡智や能力をはるかに越え、さらに人間の感情に近づいた人工知能の役割とはいったいなんなのか。人間は常に迷いや悩みがあるが、わたしたちと同じように思い悩む人工知能はわれわれにとって真に必要とされるのだろうか……。

[コラム 9]

引き続き将棋の世界の話だ。

将棋はお互いが王もしくは玉を含む20枚の駒を81マスの盤上に並べ、相手の王を詰ませるというゲームだ。先手後手で駒を動かす中で、人間同士が戦う将棋ではありえないことも起こり得る。

序盤、中盤を優位に進めていながら肝心要の詰めのところでミスを犯し、逆転負けを期すこともある。だから面白い。だから最後まであきらめずに頑張ることができるともいえる。このような逆転に次ぐ逆転は、高度に発達した人工知能を搭載したソフト将棋ではありえないだろう。

わずかでもいったん有利となれば、それを拡大しつつ最後の一手の勝利まで指し進めるのが人工知能だ。

ヒトは、苦悩の末に勝利を手にした棋士の姿にこそ神々しさを感じる。また、頑張りぬいた末に負けた棋士の清々しさにヒトは感動するのだ。そこには負けの美学がある。

「ポナンザ」に負けた山崎叡王は、「ソフトと触れ合ったことによって、自分の将棋の視野が狭かったことがよくわかりました」、と大川慎太郎氏の著書「不屈の棋士」(注1)のあとがきで述べている。

これからの棋士の存在価値はどこにあるのかと悩むプロ棋士やファンたちが多くいる。プロ棋士はいなくなるのだろうか。そして、彼らのこの悩みは近い将来のわたしたちの苦悩ともいえる。

その解決策の一つの例を紹介しよう。

20年前の1997年、ディープ・ブルーに負けたチェスのプロ棋士たちはその後どうなったのだろうか。

意外なことに現在の世界最強チェス・プレイヤーは人工知能ではない。もちろん人間でもない。試合は「フリースタイル」形式で進められ、人間とコンピュータがどのように組み合わされて闘っても良いことになった。フリースタイルトーナメントの勝者は、人間でもコンピュータでもない。元世界最強と言われたカスパロフは次のようにそのことを説明する。

――優勝者はアメリカのアマチュアプレイヤーの2人と3台のコンピュータで編成されたチームだった。2人はコンピュータを操作して学習させる能力にたけており、これが決め手になったと考えられる。対戦相手にはチェスのグランドマスターもいたし、もっと強力なコンピュータを持つチームもいたが、すべて退けた。(中略)〔弱い人間+マシン+より良いプロセス〕の組み合わせが、1台の強力なマシンに勝った。さらに驚いたことに〔強い人間+マシン+お粗末なプロセス〕の組み合わせを打ち負かしたのだ――

将棋の世界もチェス界の後ろ姿を追いかけるとすると、今後有力な棋士はより良い人工知能ソフトの力を借り、新手や妙手、人間では思いつかない不可解な手を繰り出すコンピュータ棋士が名人や竜王に君臨することになるのだろうか。それを寂しいと感じるか、新しい時代への流れと割り切るかは悩ましいところだ。

エリック・ブリニョルフソンは、「ところでこの例はゲームの世界だけではなく、医療、法律、金融、小売り、製造、そして科学の発見においても競争に勝つ鍵はマシンを敵に回すことではなく、味方につけることだ」(注3)、と述べている。

コンピュータは決められた領域では圧倒的な力を見せつけるが、その領域を少しでも外れるとまったく無能だ。幸いにも人間はコンピュータが苦手なところに強みを持っている。したがってお互いにすばらしいパートナーになることが重要で、その準備を怠らなければヒトとして活躍し続けることの可能性は十分に残されている。

ケヴィン・ケリー氏は、「これはマシンとの競争ではない。もし競争したらわれわれは負けてしまう。これはマシンと共同して行う競争なのだ。あなたの将来の給料は、ロボットといかに協調して働けるかにかかっている。あなたの同僚の9割は、目に見えないマシンとなるだろう」(注4)、と予想している。

ただし、残された時間は指折り数えることができる年数であることを忘れてはならない。

参考文献

(注1)不屈の棋士 大川慎太郎著 講談社現代新書 2016年

(注2)羽生善治三冠も参戦 AIと戦う棋士は何を思うのか 大川慎太郎 日経トレンディ 2016年9月5日

(注3)機械との競争 エリック・ブリニョルフソン、アンドリュー・マカフィー著 日経BP社 2013年

(注4)〈インターネット〉の次に来るもの 未来を決める12の法則 ケヴィン・ケリー著 NHK出版 2016年7月

-150x100.jpg)

-150x100.jpg)

-150x111.jpg)

-150x107.jpg)