今はどんな時代?(その2)

人工知能

なかなか明るい未来が見えてこないのだが、最近の人工知能の研究で、とても画期的な研究内容の発表があいついでいる。

それは、コンピューターメーカーのPEZYグループを率いる齊藤元章さんが、「今後2年以内に、1000倍高速な新しい人工知能エンジンの提供開始を予定」、と発表した。(注1)

2年で1000倍とはすごい話だが、こういうふうにコンピュータの計算能力を上げて、力技(ちからわざ)で機械学習やディープラーニング(深層学習)を通じて人間の思考に近づける方法は、トップダウン方式と呼ばれている。それに対してボトムアップ方式というのがある。

ボトムアップ方式は、われわれの脳の仕組みを解明して、その成果を人工知能の開発に活かそうとする方法だ。

ところが、わたしたちが脳でいろんなことを考えたり覚えたりしているが、その仕組みはまだ十分にはわかっていないそうだ。

アメリカの脳科学者のジェフ・ホーキンス教授は、「2016年末にも脳の理論を解明する」、と発表した。(注2)

ホーキンス教授は『自己連想記憶理論』という説を提唱しており、これは認識したパターンから周辺世界について「予想を行う能力」こそが、脳と知能の鍵であるとする考え方だそうだ。

そして、ホーキンス教授は、この脳をモデルにした人工知能を作ろうとしている。やがて人間の頭脳を超えた人工知能が出現する、そういうことになるのだが。

それは恐ろしいことなのだろうか。

実は、自分より賢く、知能の高い人工知能が出現したからと言って、直ちにそのことがわれわれの真の恐怖にはならない。

それはどういうことかというと、自分たちの身の回りを見てみると、自分より優れた人たちがすでに多くいる。例えば、ノーベル賞を受賞するような科学者や将棋や囲碁の有段者やプロと呼ばれる人たち。それに、音楽家に芸術家。野球選手、サッカー選手などなど数え上げればいくらでもいる。

では、だからと言って安心し、無視していればいいのだろうか。

Fintech

情報技術(IT、Information Technology)や人工知能が発達していくと、株の売買はヒトに代わって人工知能がするようになる。1980年以降に、金融のグローバル化とインターネットとが一体化したFintech(フィンテック)と名付けられた技術が生まれた。

このフィンテックを使って株の売買を1秒間に数百回、数千回、数万回も行うそうだ。1回の儲けはごくわずかでも、人間では不可能な回数で売買を行うことで、膨大な利益を生み出しているそうだ。さらに儲かりそうな銘柄、損をすると予想されると人間より早く対処することができるという。

フィンテックに任せた証券会社と、これまでのヒトの勘と経験に頼っていた証券会社との間で競っていたが、フィンテック会社が勝利し、ディーラーに頼っていた証券会社は潰れたそうだ。これは米国での話だが、証券業界の競争ではもはや人間ではかなわない所に来ている。

ある人工知能の研究者は言う。「人間を超える人工知能は、フィンテックの研究から生まれるかもしれない」、と。

確かにそうかもしれない。金を儲けるということだけに特化された、バランスを欠いた人工知能がある日突然生まれ、世界の経済を牛耳るかもしれない。金至上主義に陥った現代(特に米国や中国など)において、フィンテック技術を用いて世界制覇を望む一部の金持ちがいないとはもはや誰も言い切ることはできない。それが人間の果てしない欲望というものだろうか。

広井良典先生(京都大学こころの未来研究センター教授、千葉大学法政経学部客員教授)は、「人類は拡大・成長と定常化」を繰り返しており、現代は4回目の新たな成長期になると述べている。(注3)

「ITやこれを利用したIoT(Internet of Things、モノのインターネット)の発達から新たな経済、新たな資本主義が生まれようとしている」、と広井教授は指摘する。これを『電脳資本主義』、『超(スーパー)資本主義』、『ポスト資本主義』と呼ぶそうだ。

資本主義経済が発展するためには拡大と成長が必要だが、現在の先進諸国は構造的な「生産過剰」が生じており、これが若者を中心とした慢性的な失業につながっているという。すなわち「生産性が上がれば上がるほど失業が増える」という皮肉な結果になっている。(注4)

MITスローン・スクール経済学のエリック・ブリニョルフソン教授は、現代を次のように説明する。

――技術開発のペースが速すぎて、人間や組織が取り残され、多くの労働者がテクノロジーとの競争に負けている。それに、負けているのは労働者だけではない。政府機関や政策も追いついていない。人びとの考え方や価値観も、もはや技術革新の速さについていけなくなっている――(注4)

大不況や大失業はこれまでの歴史の中に何度もあった。産業革命の時代の1811年から1817年にイギリスで蒸気機関を使った紡績工場が職人たちによって焼け打ちされたというラッダイト運動が起きた。でもその後は、ヒトと機械が協調して産業革命を進めていった。

だから、いくら人工知能が発達したって、新しく生まれ変わった会社で人工知能やロボットと一緒になって、協力しながら働けばいいのではないか。

確かにこれまでの産業革命ではそうだった。しかし、1990年代から始まったIT革命、これからのIoT技術や人工知能の発達は、これまでの歴史とは根本的に異なる発展を遂げる。

そのことをエリック・ブリニョルフソン教授は、

――人工知能に関する会議がダートマスで開催された1956年をIT元年とし、コンピュータの性能が1.5年で2倍になるという「ムーアの法則」に従い向上すると、チェス盤(64マスある)の半分を超える33回目の年は、50年後の2006年ということになる。この年はグーグルの自動運転自動車、IBMのワトソンのクイズ番組での勝利、同時通訳できる翻訳機などが次々に生まれたデジタル・イノベーションの最初とみなすことができる。指数関数的な進化がわたしたちを脅かすのは、チェス盤の後半に入ったこれからだ(コラム 6を参照ください)――(注4)

と、未知なる未来への突入に恐れと期待を込めて述べている。

労働者の行き着く先

不況になり、モノが売れなくなると、デパートやスーパーでバーゲンセールがいち早く始まり、ものの値段が下がる。収益が下がった分をカバーするために、経営者や投資家は労働生産性を上げようと躍起になる。(注4)

労働生産性を上げることにより、不要になった労働者や働きの悪い労働者は解雇されることになる。解雇された労働者はやがて貧民層に転落し、平均購買力が低下する。再びモノが売れなくなり、深刻な不況になって行く。

既に数百万人もの人たちがこの渦の中に閉じ込められ、出るに出られない負の吸引力にあがなうことができず、もがき苦しんでいる。

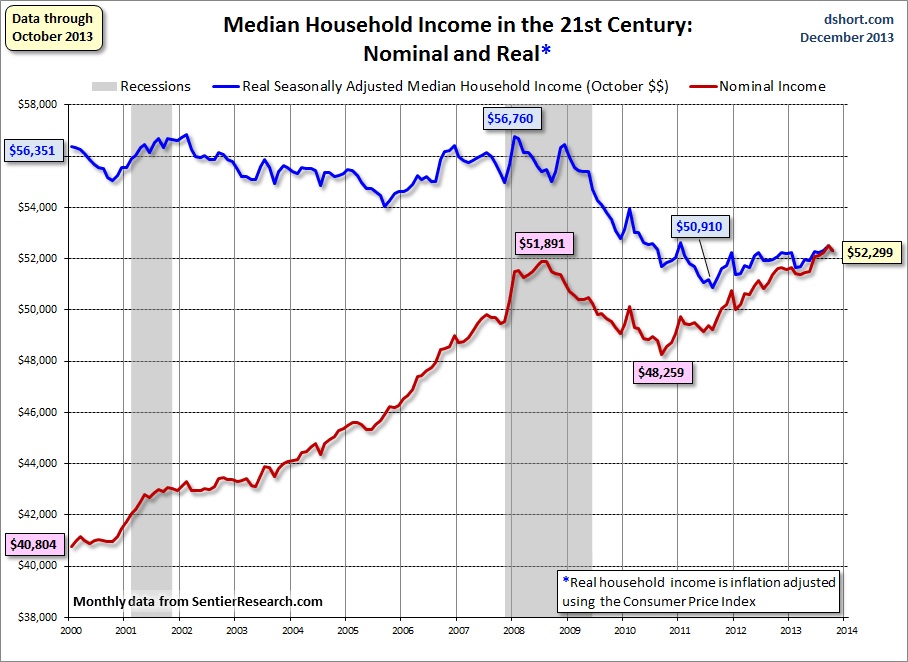

これが世界の状況だ。当然、日本も含まれる。結果的に、平均購買力はデジタル革命以前より減ることになり、モノが売れなくなる。その証拠として、以下の米国の実質世帯所得の経年変化図を見てほしい。(注6)

米国実質世帯所得の中央値(2000年~2014年)

これはアメリカのデータだが、実質世帯所得の中央値の経年変化(上の青い線)だ。これを見ると、2009年まではほぼ横引いており、これまでの生活を維持していた。ところが、デジタル革命が始まる2008年のリーマンショック後は減少に転じている。

だからモノが買えない、モノが売れない、大不況だ。というのだ。

ところが一人当たりのGDP(下の線)が延びているのに、一家の所得が減っている。これは、GDPが延びたお金の多くは金持ちの懐に入り、一般家庭の収入にはなっていなかったということだ。ということは、お金持ちはさらにお金持ちになり、貧乏な人はより貧乏になっている。

デジタル革命は貧富の差を拡大させている。それがアメリカで顕在化しているということだ。

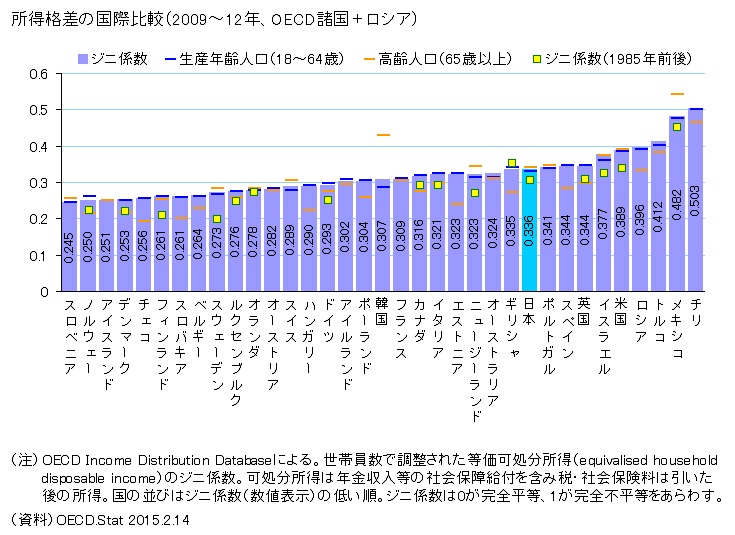

それでは、日本はどうなっているのだろうか。下の図を見てほしい。

所得格差(ジニ係数)の国際比較

職業や収入、資産格差をジニ係数と言うが、数値が多きいほど格差が大きいこと意味する。国別でみると日本は、すでにジニ係数の大きな国になっている。チリやメキシコが図抜けているが、日本は10番目で意外と大きな国といえる。

今、世界で起きていることは、単なる景気循環ではなく、根本的な構造変化なのである。革命が起きつつある状況なのだ。今後はこれまで以上に技術の進歩が加速する。そして、この経済と雇用のミスマッチはこれまで以上に間違いなく拡大し、深刻化する。失業者の増大は市民生活と社会の安定に大きな影響を与え、最終的には裕福層も貧困層も甚大な負の影響を被ることになるだろう。(注4)

次に、アメリカ文明評論家でペンシルバニア大学ウォートンスクール経営幹部教育プログラムの上席講師であり、ドイツのメルケル首相をはじめ世界各国の政府高官のアドバイザーをしているジェレミー・リフキン教授は、GDPの伸びが減り続けていることを次のように説明している。

――やがてGDPの伸び率が縮小する中、利益も減少している。その原因として、限界費用がゼロに近づくと利益は少なくなり、GDPは減少に向かうからだ。

自動化とロボット工学、人工知能のせいで何千万もの労働者が職を失い、市場での消費者の購買力は縮小を続け、さらにGDPは減少する――

ジェレミー教授は、「新たなコミュニケーションとエネルギー、そして輸送マトリックスが同時に変化するときに産業革命が起きる」とし、これからを「第三次産業革命」と命名している(一般的には第四次産業革命と呼ばれ、ちなみに日本政府は、インダストリー5.0と称している)。

蛇足ながら少し説明を加えると、「新たなコミュニケーション」とはもちろんインターネットやSNS、さらにウエアラブルやコグニティブコンピュータなどの先進的な情報伝達ツールのことだ。

エネルギーは、「再生可能エネルギー」を意味し、原子力発電は含まれていない。ご承知のように風力、太陽光、水力、地熱発電などである。

そして、「輸送マトリックス」は、IoT(モノのインターネット)によりすべての人とモノがつながることである。

――これらのことにより、生産者(プロデューサ)と消費者(コンシューマ)が一体化した『プロシューマ』が新たな『水平型の経済』を産み出し、中間業者を一掃してしまう。こうして事業を圧縮すれば効率と生産性は劇的に上がる一方、限界費用はほぼゼロにまで下がり、ただ同然の財とサービスの生産と流通が可能となる――

と予想している。

――その結果として、これまで大企業として君臨していた垂直統合型の独占的企業は、IoTのインフラが成熟するとその多くが破綻するだろう――

と言及している。

もしジェレミー教授の説くような社会が出現すると、日本の多くの企業は組織形態を含め垂直統合型であるため、企業としての成長も存立も難しくなる。垂直型から水平型に変える必要性が出てきているのだが、果たして日本の社会や企業はこの変化に柔軟に適応していけるのだろうか。逆にそれを果たすためにも革命が必要なのかもしれない。

そして、ジェレミー教授は、

――このような経済変化は、人間の意識自体のより深い変化をもたらし始めている。……私たちが地球とどう関係しているかという認識を根本から変えている。……世界観を変え、人類の歩みに新たな意味をもたらしつつあるのだ――

とも言う。

弁理士と特許制度

ジェレミー教授が主張するようにヒトとモノがつながる世界、IoTが発達した世界、生産者と消費者が合体し、プロシューマとなった世界では特許制度や、弁理士はどのような影響を受けるのだろうか。

特に後者のIoTの発達により生産者と消費者が一体化したプロシューマになると、個人にとって最も良いと感じるモノを容易に手に入れることができる。まさに個性的な商品ということになり、逆に他人にとっては何の価値もないモノと言い換えることができる。

本人もしくはごく限られた同調者にしか価値がない。大多数の他人にとって意味のないモノ。少量多品種という言葉があるが、それの極限状態と言えるだろう。そういった個人的なモノに権利を主張して意味があるのだろうか。

たとえそのモノが巧妙に真似され、生産されたとしても誰にも売れない。結果的に、そういったモノは誰も真似をしようとしない。すなわち、特許的な価値がないことになる。

もちろん全てのモノに当てはまるわけではないが、これまでのように、特許料を支払ってまで権利を主張することに意味がなくなる。この傾向は、第四次産業革命の進展、人工知能の発達とともに明確となり、特許の出願件数は減少に転ずると予想される。

出願数が減る中でも有能な弁理士は生き残るだろう。では有能な弁理士とはいったいどういう人物で、どういう能力を持っているヒトなのだろうか。

これまでの多くの弁理士は、発明者らの依頼を特許明細書として体裁を整え、特許庁へ出願し、権利化を目指していた。この従来のやり方が通用しなくなるのだ。単に特許明細書を作成するだけなら、例えばコグニティブコンピュータ『弁理士ワトソン』がやってくれるだろう。それも完璧に。

ヒトの発明には知識や知能はその質、量ともに重要だ。さらに発明には、そのヒトのこうしたい、こうなればいいのにという感性が大きく影響している。知性と呼ばれる部分だ。これからの弁理士は、その中に一歩踏み込むことが重要となるだろう。

弁理士業務は、特に特許法に則るという知識が重要だが、その知識の部分が『弁理士ワトソン』に取って代わられるのだ。

具体的にそれはどういったものになるのか、さらなる考察は次回以降にしたいと思う。

次に、特許作成ソフトはスマホの中に搭載され、身近なものになる。そうすると、個人の発明によるものなのか、特許作成ソフトや人工知能によるものなのか、その判断は難しくなる。

それを証明している世界がすでにある。それは米国でのビルボードヒットチャートである。ベスト100曲の内、人工知能による作曲は40%以上あると噂されている。現状では、これらの作曲に著作権料が支払われているのだろうが、果たしてこれは特許法上、真に正しいことなのだろうか。

近い将来見直されるような気がしてならない。

そうすると、自ずと特許制度も大きく変更が迫られることは火を見るより明らかだ。

[コラム 6]

指数関数的増大に関し、こんな逸話が残っている。「チェス盤の法則」と呼ばれるもので、チェス盤(縦横8マスで、全部で64マスある)を発明した男が王様に献呈したところ、王様は大喜びして男に希望の褒美を与えると言った。そこでこの男は、チェス盤の最初のマス目に米をひと粒、2番目のマス目にふた粒、3番目のマス目には倍の4粒、4番目のマス目には倍の8粒、という具合に米粒を置いていき、その合計を賜りたいと申し出た。

王様はそれぐらいたやすいことだと承知したが、実際にやってみると大変なことになる。最終的には米粒の数は、2の64乗引く1粒となり、1.84×10の19乗粒になる。米粒1粒はだいたい0.022グラムだから、このときの重さは、4×10の11乗トンとなり、もはやとんでもない量になる。騙されたことを知った王様は、この男の首を刎ねてしまったそうだ。

この指数関数的増大の恐ろしいところは、マス目の半分の32マス目を越えると、その後の数字は手のつけられないほどに巨大化することにある。

日本にもこれと似たような逸話はある。

堺に生まれ元刀の鞘師をしていた曽呂利新左衛門(そろりしんざえもん)が、後に豊臣秀吉のお伽衆(おとぎしゅう)になった。お伽衆とは殿様に軽口、頓智、滑稽話をする人たちのことで、新左衛門は話術に長じ、森羅万象にわたる豊富な知識を有していた。

ある時、秀吉から褒美をもらう際、「1日目は米粒1つ、2日目は2粒、3日目は4粒、次の日は8粒と、前の日の2倍の米粒を次の日にというようにして、51日までの約束でもらうことにしたそうだ(31日間とか、81日間とか、100日間といったいろいろな説がある)。やがて秀吉はその膨大な量になることに気付き困り果てた。それで秀吉は別の褒美に変えてもらうことにし、新左衛門は首を刎ねられることはなかったという。

参考文献

(注1)「2年以内に1000倍高速なAIエンジン」、PEZYグループが新会社で開発 今井拓司 日経テクノロジーオンライン 2016年5月20日

(注2)毎日、進歩が加速している 脳の理論が2016年末にも完成 ジェフ・ホーキンス 日経テクノロジーオンライン 2016年5月19日

(注3)ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 広井良典著 岩波新書 2015年

(注4)機械との競争 エリック・ブリニョルフソン、アンドリュー・マカフィー著、村井章子 翻訳 日経BP社 2013年

(注5)MAKERS 21世紀の産業革命が始まる クリス・アンダーソン著、関美和訳 NHK出版 2012年

(注6)米国の実質世帯所得の中央値(2000年~2014年)(Everything is Learningブログ:海外投資、経済ニュース、金融情報など)

http://www.everythingislearning.com/usa/6731/