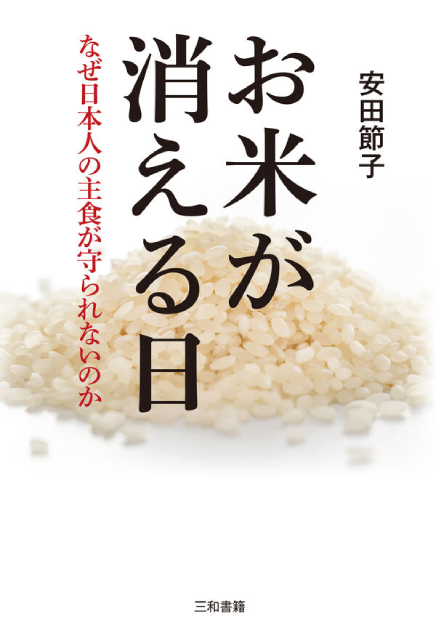

なぜ日本人の主食が守られないのか

安田 節子 著

四六判 224ページ

価格1,600円+税

ISBN978-4-86251-603-9

「ある日、スーパーから国産米が消えた」。それは天災でも戦争でもない。静かに進められた「政策」による、日本農業の破壊だった。家族の食卓を守るために、今こそ知ってほしいこの真実。

水田はただの「食料の工場」ではない。洪水を防ぎ、生き物を育て、地域の文化と心を守ってきた。本書は、その価値を数値と制度の両面から解き明かし、「なぜ稲作を残すべきか」を理論的に語っている。

子どもに安全なごはんを食べさせたい。そう願うすべての人に読んでほしい、希望のある問題提起である。

目次

はじめに

第1章 なぜ米価は2倍になったのか

食料自給率の低迷:世界に類を見ない日本の現状

主要輸入農産物の実態

肥料・飼料・燃料など輸入頼みの日本農業の脆弱さ

米不足と価格高騰:主食が脅かされる現実

気候変動が加速する米作りの危機

農水省のぎりぎりの生産量誘導の弊害

なぜ、需給見通しは正確ではなくなったのか

コメ先物取引が現物価格上昇に影響

米は投機の対象にしてはいけない

「減反政策」が招いた米不足

消費量減少の背景とアメリカの食料戦略

戦後の食卓の変化と小麦戦略

第2章 農の営みを壊すもの

アメリカの「農業支配」:自由貿易という名の植民地化

「輸入義務」ではないミニマムアクセス米の真実

高値で米国産米を買い続ける日本の矛盾

米と同じ構造の乳製品:酪農家が直面する多重苦

畜産にも逆風:自由貿易協定がもたらす影響

米価格高騰に乗じた輸入米拡大策の危険

トランプの要求 米・牛肉・ジャガイモ・自動車分野での市場開放

米が不足したら輸入すればいいのか? 一九九三年米騒動の教訓

一〇年後世界は米不足―輸入したくても輸入できない米国農務省の長期見通し

輸入米のリスク:カビ汚染と不正転売事件

第3章 稲作衰退は食料安全保障の崩壊

減少する農家と農地:日本の食を支える担い手の危機

一〇年後の農地を誰が耕すか

食料供給困難事態対策法

米農家の実態と所得補償(直接支払)の必要性

水田つぶしの政策:財務省の思惑と食料安全保障の無視

中国の食料自給政策:日本との危機感の差

一〇〇〇万トンの米備蓄をせよ!

農家の手作り漬物が消える

雪印乳業の乳製品による集団食中毒事件

中国製冷凍餃子中毒事件

令和の百姓一揆

米農家の時給は平均「六三円」

第4章 奪われる「種子」:食料支配の最終段階

日本の種は海外委託生産

種子を企業に委ねることにした「種子法廃止」

規制改革推進会議は売国窓口

規制改革推進会議が農協弱体化先導

農業試験場の種苗、知見・技術を企業へ払い下げ

農家の自家採種を禁止する種苗法改定

植物新品種保護国際同盟(UPOV)と種苗法

育成者権強化のUPOV 一九九一年改訂

農家の種取禁止は任意規定

種苗法改定で農家の種取を禁止したわけ

ゲノム編集作物企業のジレンマが背景

巨大種子企業の特許戦略と生物特許

グローバル種子企業の種子支配戦略:F1種からゲノム編集種子へ

民間企業に種を依存するリスク 「みつひかり」事件

目指すべき種子制度:日本の食の未来のために

第5章 水田削減を狙うグローバル企業

「持続可能な農業に関する日米対話」

アメリカの狙いは「水田削減」と「米の自給」奪取

ダボス会議とグローバル企業の思惑

ゲノム編集の研究開発状況の把握:日本を市場化するため

第6章 スマート農業は誰のため?

みどりの食料システム戦略

「みどりの食料システム戦略」のイノベーションの実態

スマート農業技術より有機農業技術の推進を

バイオテクノロジーのゲノム編集食品

ゲノム編集とは

ゲノム編集食品は新しい遺伝子組み換え食品

自然の突然変異と同じか?

オフ・ターゲット(標的以外の遺伝子破壊)

オン・ターゲット(標的遺伝子)破壊による影響

安全確認のない未完の技術

農水省「次世代バイオ農業創造プロジェクト」

「みどりの食料システム戦略」

EUでの攻防

欧州食品安全機関の利益相反

EUの食品産業界からの要求

国連食料システムサミットの狙い:EUのF2F戦略への対抗

クロップライフ・インターナショナル:農薬企業の巨大な政治的影響力

国連フードシステムサミットの要請文書が示すもの

「アフリカの緑の革命」の失敗が示唆すること

ダボス会議とEATフォーラム:食肉削減と人工食の推進

EATフォーラムの「地球の健康食生活」

アメリカ戦略の追随が農業衰退の放置

独立国とは食料自給できる国 ド・ゴール フランス元大統領

第7章 耕作放棄地対策 雑穀を生産しよう

耕作放棄地の増加が招く獣害

第8章 企業が支配する食の安全

安全規制の緩和・撤廃:国民の健康と命を差し出す売国ぶり

「ハーモナイゼーション」という名の規制緩和

食品添加物の増大:アメリカの要望に応え続ける日本

輸入牛肉の肥育ホルモン剤:尻抜けの検疫検査

赤身増量飼料添加物(塩酸ラクトパミン)使用の輸入肉

ポストハーベスト農薬を「食品添加物」と偽る実態

世界一輸入する遺伝子組み換え(GM)食品

GM栽培大国のアメリカ

第9章 農薬使用大国日本

使用量が多い神経毒性農薬

世界での規制状況

除草剤「ラウンドアップ(主成分グリホサート)」の危険性

アメリカ、モンサント社を被告とするグリホサート裁判

アグリビジネスへの便宜供与

第10章 有機給食が未来を拓く

有機の食事は農薬を体外排出する

世界は有機給食へ向かう

日本の有機給食

今治市(愛媛県)の地産地消給食

東京都武蔵野市の安全給食

広がる有機給食

第11章 未来への選択:それでも私たちはコメとともに生きる

分岐点に立つ人類

農業を食料安全保障の要とする国家戦略を持て

おわりに

著者プロフィール

安田 節子(ヤスダ セツコ)

食政策センター・ビジョン 21 代表

NPO 法人「日本有機農業研究会」理事

一般社団法人 アクト・ビヨンド・トラスト理事

日本の種子を守る会副会長

デトックスプロジェクトジャパン共同代表

1990年〜2000 年 日本消費者連盟で、反原発運動、食の安 全と食料農業問題を担当。

1996年〜2000 年 市民団体「遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン」事務局長。表示や規制を求める全国運動を展開。

2000年11月「食政策センター・ビジョン 21」設立。情報誌『いのちの講座』を創刊し発刊中。

2009年〜2013年 埼玉大学非常勤講師

<著書>

『食べものが劣化する日本』(食べもの通信社)、『自殺する種子 アグロバイオ企業が食を支配する』(平凡社新書)、『わが子からはじまる食べものと放射能のはなし』(ク レヨンハウス・ブックレット)、『消費者のための食品表示の読み方―毎日何を食べているのか』(岩波ブックレット)、『遺伝子組み換え食品Q&A』(岩波ブックレット)、『食べてはいけない遺伝子組み換え食品』(徳間書店)、『食卓の危機』、『私たちは何を食べているのか』(三和書籍)他